栽培、海外ラン園視察などに関する月々の出来事を掲載します。内容は随時校正することがあるため毎回の更新を願います。 2018年度

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

11月

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| Vanda roeblingiana f. flava | Vanda roeblingiana common form | |

今月開花のDracula6点

11月は月数に合わせたように11種のドラキュラが開花しています。その中から9点を選びました。全てエクアアドル生息種で、名前の後の数値は生息地の標高です。こうした低温タイプで高輝度を好むと栽培コストは一気に上がりますが、幸いDraculaのほとんどが低輝度を好みます。現在60種程のページを作成中でその8割は2,500 - 3,000円となる予定です。 |

|

|

| Dracula vespertilio1,200 - 2,000m | Dracula janetiae1,700m | Dracula bella1,700 - 2,000m |

|

|

|

| Dracula inaequalis< 2,200m | Dracula felix1,200 - 2,500m | Dracula marsupialis2,000 - 2,200m |

|

|

|

| Dracula cordobae750 - 1,000m | Dracula tubeana2,000-2,400m | Dracula sp tubeana aff |

25日現在開花中の花

現在開花中の花を6点選んでみました。 |

|

|

| Den. atjehense Sumatra Ache | Den. butchcamposii Mindanao | Phal. mariae Mindanao |

|

|

|

| Bulb. sp (Black ribon) PNG | Bulb. patella PNG | Bulb. ankylochele NG |

Coelogyne rochussenii

Coel. rochusseniiクラスターの開花画像です。フィリピン訪問にもご一緒した長野の知人より送って頂きました。3年ほど前に購入された株でこれほどの密度で開花したセロジネを見るのは初めてです。写真のCoel. rochusseniiはフィリピン生息株です。しばしば開花情報を頂いていますが、他属を含め栽培技術については知人の中でもトップレベルで、それらはいずれも見事な景色であり展示会に出品すれば入賞間違いないものばかりです。 |

|

| Coel. rochussenii | |

Dendrobium igneoneiveum

現在Den. igneoniveumが開花中です。本種はFormosae節で、栽培難易度は中レベルですが、Den. tobaenseよりは高温栽培が可能で夏の猛暑日が続くようであれば、涼しいところに移動する対応でよく、東北や日本海側のエリアでは特に温度には神経質になることはありません。これまで当サイトではバスケット、ポット、コルクへの植え付けがありましたが11月からは全て炭化コルク付けに替え、通年でかん水量を加減することはなく、根は常に湿った状態にしました。年間の最低栽培温度は15℃です。下写真上段は開花中の花で左が6輪、右が10月の本ページに掲載した花で7輪の同時開花画像です。この種は1か月以上の花寿命があり、白と赤のコントラストと共に一輪が5㎝程のサイズと大きく、よく目立ち、展示会に向くデンドロビウムと思います。下段はこれから開花する蕾です。撮影は上下段共に24日です。 |

||

|

|

|

| Den. igneoniveum | ||

ところでこの所、この歳月記の更新が途絶えていました。実は、5年前の頸部とは別の腰部の脊柱管狭窄で浜松医療センターに入院しており、14日に手術を行いました。数か月前までは、骨を削るだけで1時間の手術と1週間程の入院予定でした。しかし、この種の病は、動いた椎骨を削って脊髄の通りを広げる治療ですが、その後にしばしば近接する骨に負荷が移動して、それらに再発する確率も高く、これを防ぐため5年前の首の手術同様に削った後、チタン合金のボルトで椎骨を固定すると共に今回は、椎骨が滑るようにズレた頸部のケースとは異なり、傾いたことで椎骨間の距離が狭まっての脊髄への圧迫もあり、これにより椎骨間を元の距離に戻し、そこに人工骨を挿入して固定する高度な処置に変わり、首の手術に次ぐ3時間半の大手術となってしまいました。使用したチタン合金が新商品なのか、この製造業者が手術を見学したいとのことで製品開発に熱心な研究者であろうと見学許諾書にサインをしてあげました。

前回は携帯PCと多数の洋書でしたが、今回は大手術というのに、52㎝x33㎝スクリーンの大型PCやルーターを病室に持ち込み、手術2時間前までPCから離れず、手術後の翌日には鎮痛剤の入った点滴を含め体に3本の管を付けながら、メールの対応が忙しいのでとPCに向き合っている姿を見て医師は致し方なしと思われたのか、手術方法が変わり3週間となった退院予定を、半分の10日にしてもらい本日24日に退院することができました。ただ3ヶ月間は腰にかなり窮屈なコルセットを付けねばならず、しかし腰は体を動かす限り常に負荷のかかる重要な場所なので、3ヶ月間の装着だけは守らなければと考えているところです。一方で、マレーシアとフィリピン両国合わせて現在、70種およぞ800株を発注しており、徐々に集まり始めているとの情報も入り、気持はすでに海外に飛んでいます。浜松の最先端医療は世界でもトップレベルであると数ヶ月前偶然TVで紹介されていましたが、米倉涼子ドクターXの ”私、失敗しませんから” ではありませんが浜松医大を中心に神の手を持つ医師も多く、本サイトをご覧の皆さんで同じような病に悩まれている方には浜松での手術をお薦めします。

面白い組み合わせのデンドロビウムとポリネーター

現在2008年頃からの画像を整理し纏めようと取り組んでいます。その中で、会津若松での知人の温室でデンドロビウムスパチュラータの周りを飛び回っている多数のハチがおり、よく見ると日本ミツバチでした。面白いため撮影し2012年の歳月記に掲載しました。現在歳月記は2013年からとなってそれ以前の歳月記は未掲載のため、この画像を再度取り上げました。ハチの背中の黄色い点のようなものが花粉魂です。2012年10月歳月記の記事から抜粋:

会津若松では最低温度が4Cとなり、まもなく霜情報が出る時期となりました。11月に入ると晴日はぐっと減り、如何に温室を明るくするかが毎年の課題です。今月はPhal. hieroglyphicaとPhal. fasciataの開花最盛期となっており、一方でphal. bellinaも良く咲いています。昨日、Dendrobiumを1,500株ほど栽培している友人の温室を訪問しました。そこで日本ミツバチがDen. albertesiiで受粉をしている光景を見たので写真を撮りました。この日本ミツバチとインドネシア生息のデンドロビウムの組み合わせが驚きで、Den. albertesiiは比較的強い匂いがあり、確かに果物のような匂いと言えばそうかも知れません。Dendrobiumはspurと言われる後部に突出した袋があり、ここに蜜を貯めると言われていますので蜂はこれが目的と思われます。

下に写真を掲載します。写真は左から右の順序で時間が経過しています。蜂の頭部寄りの背に黄色い花粉痕がついているのが分かります。

Den. albertesiiのspurに頭を入れている |

抜け出す。小さな黄色の花粉魂が背に付着 |

次の花を目指して飛び立つところ |

次の花へ移動 |

再びspurに蜜を求めて |

受粉失敗。代わりにさらに花粉魂を2組付着 |

周りのDendroを眺めたところ数点のさく果が見られた。日本ミツバチはこの花の常連のようである。 |

胡蝶蘭の受粉風景でないのが残念ですが、今だ胡蝶蘭については何を目的に昆虫(おそらく蜂やアブ)がやってくるのかを研究した文献等が見当たりません。まず胡蝶蘭には食用としての粉のような花粉はなく、硬い花粉魂ですので花粉を求めて訪れるとは思えません。

匂いはあるものとないものがあり、匂いが胡蝶蘭全体の共通した誘引物質なのかどうかも疑問です。Paphiopedilumは匂いと形状だそうです。色はこれだけ多種多様であると他の花と区別をする目的であっても、give and takeの要素ではなさそうです。蜜の可能性も低く、残るのは擬態とホルモンですが、擬態はPhal. appendiculataのようにリップが風で前後に揺れる品種はそれも有りかなと思われますが、こちらも全体で見れば形状はかなり異なり決定的とは言い難く、特殊な物質、すなわちリップのカルス辺りにその分泌物があり、これを前足で引っ掻いてオスが足の袋に取り込み、それに唾液に混ぜることでメスを誘引するフェロモンを生成すると言う仕組みです。しかし一部の南米のランでその驚くべき生態が発見されているものの胡蝶蘭でどうかと言えば、これも研究が見当たりません。今後の研究に期待したいと思います。

透明感のあるBulb. laxiflorumの花

1昨年撮影した写真を整理していたところ、花がガラス細工のような透明感のある画像を見つけました。Bulb. laxiflorumです。特にバルボフィラムの中には透明感のある花をつける種がしばしば見られますが、なかでも今回の画像は格別で繊細です。Bulb. laxiflorumはタイからマレーシア、インドネシア、ボルネオ島などに広く分布し、結果、高温から低温と生息環境も多様です。当サイトでは多くがフィリピン生息種で30株ほどを高温環境で栽培しています。一般種でも透明感の度合いは様々で似たフォームはよく見られます。ここで透明感と表現しているのは、透明度が高いと言う意味ではなく、セパル・ペタル表面での複雑な光反射によってガラス細工のように見えることから”度”ではなく、視感の”感”とした訳です。下写真はその花画像です。種名にaff.としたのは、一般種に比べセパル・ペタルの長さがやや短く、その表皮全体にある細毛状の凹凸も短く、またリップが純白でalbaフォームのように見えることで、こうした違いは地域差の可能性が高いと思われるものの、取り敢えず他株の花を調べ終わるまで、Bulb. laxiflorumの類似種としました。栽培している株はPalawanの比較的狭いエリアでのコロニー形成株と思われ、他にも同じようなフォームがあるのではと期待しています。ちなみに当サイトでは栽培株の大半が葉付10バルブ以上ですが、右写真の葉付6バルブ程の株の場合、栽培による伸びしろ面積を大きくするため、30cm x 9cm x 3cmの炭化コルク付けとしています。 |

|

|

| Bulb. laxiflorum aff. | ||

現在開花中の花

11月12日現在開花中の花、9点を選んでみました。 |

|

|

| Coel. usitana Philippines | Den. punbatuense Borneo | Den. lamellatum Java |

|

|

|

| Phal. bellina Borneo | Bulb. catenulatum Philippines | Scaphosepalum cimex leur Ecuador |

|

|

|

| Den. boosii Mindanao | Bulb. ankylochele New Guinea | Dracula felix Ecuador |

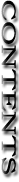

現在植え替え中のバルボフィラムの一部

現在、2-3年植え替えのなかったバルボフィラムを中心に植え付けをしています。従来の植え付けは杉皮板や炭化コルクでしたが、現在は炭化コルクに一本化しています。従来と異なるのはコルクのサイズを1.5倍程長くし、またミズゴケの使用量を素焼き鉢植込みのほぼ2倍程にしました。これは株の今後2年間の伸びしろ分を考えたことと、根を常に湿られておくためです。環境によってはその必要が無い場合もありますが、浜松温室ではこれまでの量では、季節によりかん水から次のかん水までの間にしばしば短時間ではあるものの乾くことがあり、特に新芽や根が張る成長期(春と秋)には、そうした株と常時根が湿っている株には成長の明らかな違いがあることが確認されたためです。下写真はBulb. auratumとBulb. geniculiferumを除き、国内マーケットでは本サイト以外ほとんど取り扱いのない種を選んでみました。上段左のBulb. denopyllumは当サイトでは2017年5月入手ですが、登録は2018年の新種となっています。栽培情報が無いので加えますと高温タイプです。同じく上段右も高温タイプとなります。これらはすべて販売品で、こうした取り付けは若干コストアップとなりますが価格は従来通りです。 |

|

|

|

|

|

| Bulb. denophyllum New Guinea | Bulb. unitubum New Guinea | Bulb. sp Papua New Guinea |

|

|

|

|

|

|

| Bulb. geniculiferum New Guinea | Bulb. inacootesii Mindanao | Bulb. auratum f. aurea Philippines |

|

|

|

|

|

|

| Bulb. othonis Palawan | Bulb. sp Sumatra | Bulb. tollenoniferum Papua New Guinea |

Dendrobium spの開花

1昨年Den. cinnabarinum angustitepalumを注文していたものの現地ラン園には入荷が無く、代わりにDen. cinnabarinumタイプのpinkの花との説明のDen. spを持ち帰りました。おそらくDen. cinnabarinumと同じボルネオ島生息であろうと思われ、中温室にて栽培を続けていましたが、この株が今月に入りはじめて開花しました。上段写真がその花で、下段は株です。確かに茎や葉はDen. cinnabarinumに似てはいるものの花は全く異なります。小型の花ですが、これまでに扱ったデンドロビウムには無いフォームです。花は美形で果たして未登録の新種かどうか該当する画像を調べる予定です。(後記) 幾つかの情報を頂いており、その中で本種に似た画像はAntonu Van der EntのMount Tambuyukon-an intriguing mountain and its orchids Jan. 2012の論文にあり、ボルネオ島キナバル山に近いTambuyukon山の生息とされています。この論文ではこの種をA form of Den. cymbulipesとし、Den. cymbulipesの一つのフォームとしています。しかしDen. cymbulipesの一般フォームとはラテラルセパルやリップ形状が異なっており、それらのSpur形状や疑似バルブ(茎)の先端に花芽が発生すること、花サイズが1.5㎝程である点で近縁種であろうことは理解できますが、Den. cymbulipesのフォームの一つとは画像からは判断できません。これらが花の中央弁の中央部に、下写真に見られる赤色部分の4列の突起があればそれぞれが同種である可能性も高まりますが、ネット検索可能な画像の花のリップは閉じていたり、リップ中央弁表面の撮影がなく確認することが出来ません。現在のところ下画像の種は新種であると思われます。

|

|

|

|

現在開花中の花

開花中の花18点を選んでみました。Den. tentaculatumをaffとしたのは葉形状が一般種が針形に対し、画像の株は葉が短く幅広で線形であるためです。Den. tobaenseはNS11㎝で4輪の内2輪が開花中です。 |

|

|

| Bulb. loherianum Philippines | Bulb. gusdorfii Philippines | Bulb. brevibrachiatum Philippines |

|

|

|

| Bulb. cornu-ovis Sumatra | Bulb. inumctum Philippines | Bulb. auratum Philippines |

|

|

|

| Den. tobaense Sumatra | Den. intricatum Vietnum | Den. tentaculatum aff. New Guinia |

|

|

|

| Phal. violacea Blue | Phal. lindenii Philippines Luzon | Bulb. laxiflorum Philippines Mindanao |

|

|

|

| Phal. lamelligera Borneo | Bulb. jacobsonii Java | Bulb. coroliferum Philippines |

|

|

|

| Den. papilio Philippines Luzon | Acacalys cyanea Colombia | Oncidium fuscatum Peru |

Bulbophyllum williamsii とBulb. sp

Bulb. williamsiiはフィリピンミンダナオ島Surigao標高1,000m生息の固有種で、当サイトでは2015年末および16年夏に入手しましたが、その後は現地での入荷が無いまま今日に至っています。最初の入荷ロット株は杉皮板に、2回目は炭化コルクに植え付けました。本種は20株ほどしかなく、入荷時は花が未確認であったため、価格表には記載したものの、ラン展等に出品することもなく、そのままで温室を訪問される方に販売してきました。それから3-4年経ち株が大きくなり、植込み材も古くなったため今月植え替えを行いました。それが下1段目の左画像にある長い支持材5列の株で、右画像はその拡大写真です。2段目はBulb. willamsiiです。今回本種の国内マーケットを調べてみましたが、バルボフィラムとしては5㎝の大きな花でにもかかわらず、本サイト以外の情報がほとんどなく、希少性が高いのでは思われます。一方、上記の入荷ロットの中に写真3段目の花が開花したことや、2017年にBulb. elassoglossumとして数株入荷した株がこの花に酷似し、2017年3月と2018年12月にこの花を種名不詳種として取り上げました。Bulb. elassoglossumにはサプライヤーから、最下段の中央と右の花の参考画像も送られてきました。ここで不可解な問題が2点あり、Bulb. williamsiiはミンダナオ島固有種とされる一方、Bulb. elassoglossumはルソン島中央部標高1,400m付近の生息種であり、この不明種がBulb. williamsiiのロットに混ざることは考えにくく、またorchidspecies.comに見られるBulb. elassoglossumとも異なります。送られてきたルソン島Nueva Viscaya地域のコケ林のような中でのin situ(自然界での生息場所)写真が正しいとすると、Bulb. williamsiiの中の不明種は、入手経路の過程で誤って混ざってしまったもので、またBulb. elassoglossumはミスラベルであったと考えるのが妥当ではないかと思います。

3段目の花が不明種spの花画像となります。Bulb. willamsiiとspはよく似ていますが、その違いは、不明種はバルブや葉サイズが小型でバルブにやや丸みがあること(4段目左画像の左端の1株)と、花はラテラルセパルがBulb. willamsiiと比べ1/2サイズであることです。ではこの種名不明種は何かが問題です。現時点で未同定種なのか、すでにどこかで発表されているか分かりません。

さらに困ったことは、Nueva Viscaya標高1,200mはBulb. pardalotumの生息地でもあります。これらの株形状は互いに瓜二つで、花を見なければ区別ができません。すなわちBulb. willamsii、Bulb. elassoglossum、sp、Bulb. pardalotumは生息地、標高がほぼ同じの四つどもえ状態で、そこでこれまで写真4段目の不明種を特定して発注したことが無いことから、敢えて現在、サプライヤーのin situ写真(4段中央と右)を添付し、この不明種を発注しているところです。ひょっとすると再三のミスラベルで今度は本物のBulb. elassoglossumが入荷するかもしれません。こうなれば笑い話になりますが、希少原種収集ではこうした混沌とした状況が頻繁で種の同定は購入者側でよろしくと云われているかのようです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Phalaenopsis schilleriana

現在100株以上のPhal. schillerianaをストックしており、その一部を撮影しました。2月および5月に入手してからの順化栽培も終了し、凡そ4ヶ月後に開花最盛期を迎えることになります。これらは全て野生栽培株で、35-45㎝x12㎝x3㎝の炭化コルク付けで葉サイズにより3,000円からの予定です。炭化コルク、植え付け材および取り付けコストを除けば、株本体の価格としては2,500円相当からとなります。この価格でも実生株と比べれば大きな株となります。実生株と異なるのは、野生栽培株は下写真に見られるように一つひとつの様態(葉形状、葉模様、色合いなど)が異ることが特徴で、これだけの株数があれば花サイズ、色濃度あるいは香りの有無など調べ、タイプ分けも良いかと考えているところです。 |

|

|

|

| Phal. schilleriana | |

開花中の花6点

11月現在、温室にて開花中の6点です。上段左の下のAerides magnificaはalbaフォームです。中央のDen. rindjanienseは現在4株が開花中ですが最盛期は2月前後となります。Den. toppiorumは6月からいずれかの株が開花しており絶えることがありません。下段左のPhal. mariaeは赤色斑点の大柄フォームを選んで撮影しました。Den. platycaulonは扁平な疑似バルブが特徴で、同じバルブ形状のDen. lamellatumと同時に開花中です。Vanda merrilliiは一般フォームです。 |

|

|

| Aerides magnifica | Den. rindjaniense | Den. toppiorum subsp. taitayorum |

|

|

|

| Phal. mariae | Den. platycaulon | Vanda merrillii |